保険料と納め方

保険料は介護保険制度を支える大切な財源です!

わたしたちの島原半島地域の介護保険を運営していくためには、保険料は大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料はきちんと納めましょう!

保険料のスマホアプリでの支払い方法

スマートフォンアプリを利用した介護保険料の納付が可能になりました。介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)

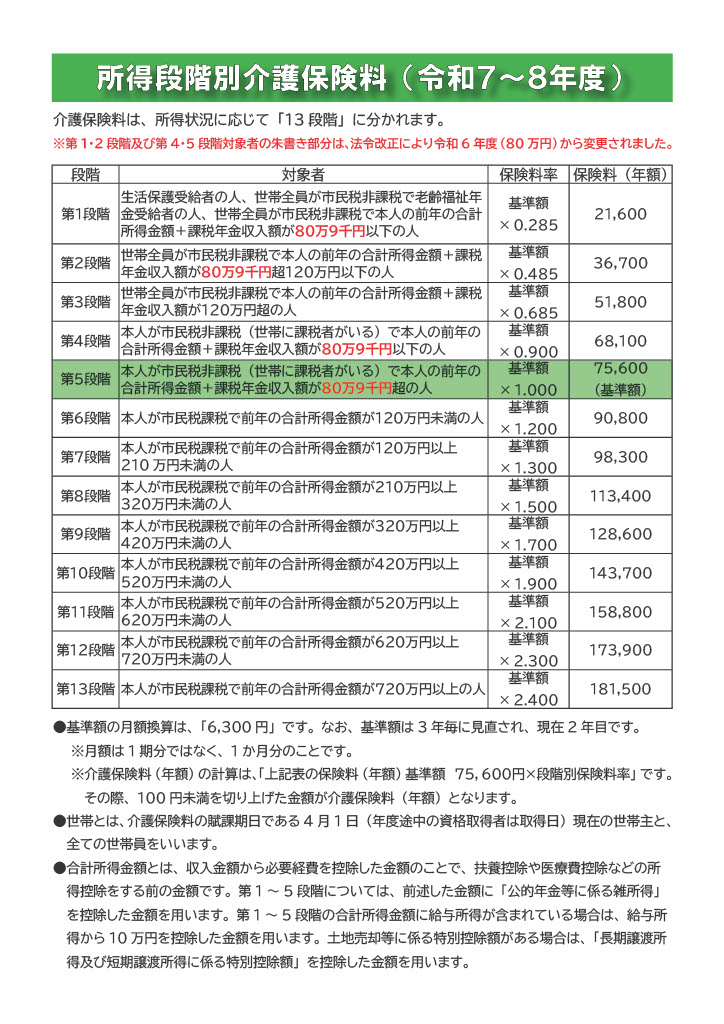

介護保険料に関するよくある質問とその回答をまとめましたので、下記をご確認ください。第1号被保険者の保険料

フロー図を使って所得段階を導き出す場合は、下記リンク先ページに掲載しております「毎日を心豊かに介護保険」の29、30ページをご覧ください。

保険料の支払い方法

65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者では取り扱いが違います。

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |

|---|---|

| 老齢・退職・遺族・障害者年金からの天引き、または納付書や口座振替 | 加入している医療保険の保険料と合わせて(上乗せして)支払う |

利用料の負担

介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の

9割(一定の所得がある方は、所得に応じて8割又は7割)が保険で給付され、

1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割又は3割)が自己負担

となります。

平成17年10月からの制度改正により、介護保険施設の居住費及び食費並びに通所系サービス事業所の食費が自己負担となったことから、施設入所者(3施設+短期入所)については、負担限度額を超えた部分に特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給されます。(申請が必要です。)